|

The Sunday and the week

L'An dernier, à l'occasion d'un voyage en République Démocratique Allemande, j'ai passé une inoubliable journée avec un ami, un homme comme notre temps en fait peu. Il est peintre. Il fut déporté. La journée se passait entre la visite du camp de Büchenwald et celle du musée de Dresde. À la sortie du camp, dans la forêt, il m'a dit, avec un geste des doigts qui était déjà un dessin : « C'est ici que j'ai rencontré la plus belle femme du monde. » Et il m'a raconté l'histoire.

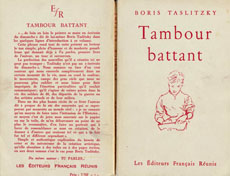

À cette émotion, et à toute l'émotion de cette journée, s'est ajoutée depuis celle de savoir que cela fut le commencement d'un livre : Tambour battant (1), de Boris Taslitzky, recueil de récits, dont La plus belle femme du monde est le plus court sans doute mais sans doute le plus important.

L'art de l'écriture ici ne se sépare pas de l'art d'être homme. Tambour battant, c'est la morale en marchant, sans fanfare et surtout pas au pas, l'indignation sans hésitation ou la douceur naturelle d'un homme qui ne rougit pas d'un « je » tout plein des autres, plus occupé d'eux que de lui-même, pour les aimer en acte, les admirer et souffrir avec eux, les aider.

Un soldat qui vole des poules pendant la drôle de guerre, dans Coq colonel, un autre qui se fait lui-même la «bonne» blessure, dans Croquis coté, sont dès le début des occasions de parler à l'homme. Et sans équivoque : « Je te désapprouve, Cloarerc, mon petit père. Totalement. » Et le « mon petit père » donne le ton de tout le livre, pour ce qu'il contient aussi de compréhension, de solidarité, de fraternité, d'esprit de responsabilité de chacun à l'égard de chacun. La plus grande chose est de pouvoir regarder en face, avec fierté, le mal comme le bien. Cette fierté est le premier personnage de plusieurs de ces histoires, depuis celle où un candidat professeur de dessin répugne à mener une sorte de campagne électorale de général en amiral et de colonel en membre de l'Institut, jusqu'à celle, Les trois gifles, où notamment l'admirable dignité d'officiers soviétique est opposée à l'ordure morale d'un « demi-sel » de la Waffen SS française. L'ordure morale, l'horreur morale, il y a dans ce livre un des croquis les plus terribles qui en aient été faits. C'est; dans cette même nouvelle, une leçon donnée par le chef du camp à son fils, âgé de cinq ans, devant un déporté : « Il avait doucement parlé au petit. L'enfant avait laissé tomber son mouchoir, l'officier avait ordonné à l'esclave de la ramasser. Celui-ci s'était rapidement baissé, la main tendue, saisissant le fin tissu, et l'enfant lui avait porté au visage un grand coup de son petit pied ferré à glace... » C'est la même horreur morale, la même inhumanité « ferré à glace », que dégage, dans le temps d'un coup d'œil, « la plus belle femme du monde », cette extraordinaire image contradictoire, que ces « esclaves » voient passer dans « sa honte dorée, drapée dans son mépris immaculé ».

Le temps d'un coup d'œil. Un croquis. Ces mots venus sous la plume disent déjà combien on sent, à tout moment, le peintre sous l'écrivain. Et sous le livre un carnet ouvert. Un simple «croquis coté» peut poser beaucoup de problèmes. Le plus beau cadeau que l'auteur ait reçu de sa vie, c'est à Büchenwald « un petit bloc de vrai papier à dessin et un tout petit bout de crayon ». Nous savons d'ailleurs ce qu'il en a fait. La façon enfin dont l'écrivain note une conversation, à bâtons vraiment rompus, de ses amis, tient du dessin crayonné en cachette, et l'un d'eux, peintre aussi, que tous ceux qui l'aiment reconnaîtront joyeusement, peut s'écrier quand il s'aperçoit : «Tu parles! Ce n'est pas ainsi qu'il tient son crayon pour dessiner. Tu écris quoi, crapule?» Il est vrai qu'écrire, pour un peintre, peut apparaître comme une sorte de trahison, surtout s'il n'est pas tendre pour «ces messieurs les écrivains». Celui-ci pourtant s'entend à la littérature, quoi qu'il en dise, tout autrement qu' «un écrivain du dimanche». Parler de carnet ne signifie pas que tout cela soit rapidement tracé, sans fini. Si certaines pages sont écrites au crayon, pour garder la fraîcheur de l'esquisse, d'autres le sont à l'encre de Chine, et on y sent tout ce que l'art de dessiner apporte à l'art d'écrire. Ce sont celles surtout où il est question du portrait, ou qui nous donnent elle-mêmes des portraits de personnages, des exemples de portraits écrits comme un peintre les peint. Pendez ces pages au mur d'un musée, elle tiennent; elles retiennent le regard, et longtemps. C'est le portrait de ce capitaine, qui s'achève ainsi : « Contrairement à ce qu'affirme l'autre, que les yeux sont le miroir de l'âme, je sais bien par une longue découverte du portrait que c'est toujours la bouche qui trahit l'homme et non les yeux ». C'est le portrait de L'amour d'Amaury, Sylvie, La beauté du refus féroce, et d'autres. Et de là vient aussi cette expression franche, claire, sans surchage. La morale elle-même est dans le regard, plus que dans les commentaires. La profondeur tient dans le trait.

C'est le propre de tout artiste de ne pas se satisfaire de la surface des choses. Qu'il soit peintre ou écrivain. L'amour de l'homme crève le papier comme la toile. Et aucun de «ces messieurs les écrivain» ne se formalisera sans doute d'une polémique affectueuse, d'une émulation d'autant plus fraternelle que l'auteur est à la fois juge et partie. Les écrivains ? « Des gens qui n'ont pas le sens des rapports. Les yeux, ils ne voient qu'eux. Le miroir de l'âme, vous savez bien. Nous, nous savons bien d'autres choses. Posez un ton faux dans le fond, cet autre plan de l'expression mobile, et vous avez raté les yeux. Vous avez tout manqué. L'œil, c'est une affaire d'atmosphère, la psychologie : une science des rapports. La plume aura beau faire, elle ne peut échapper à sa nature, elle ne peindra jamais que des mots. » Comme tu dis, collègue... L'essentiel n'est-il pas cet amour de l'homme, qui fait que chaque mot, comme chaque trait, est une recherche si passionnée, et de bien autre chose que de formes, de bien autre chose que la réussite d'une histoire ou d'une ressemblance, une recherche de vérité humaine et d'efficacité humaine ? Par exemple, « il faut être deux pour faire un portait ». Cet amour de l'homme qui fait dire, devant un officier capable de mourir pour un juste « baroud d'honneur » : « Jamais je n'ai autant aimé un homme qu'en cet instant-là, celui-là qui incarnait tout ce qui m'était étranger, tout hors le principal. » Cet amour de l'homme qu'exprime si fort l'histoire du jeune Hans, libre après douze ans de bagne, et qui ne sait pas — où l'aurait-il appris ? — ce qu'est une jeune fille qui rit. Cet amour de l'homme qui caresse — serait-ce à rebrousse poil — jusqu'aux « dadas » des divers amis réunis, pour l'un la musique de Berlioz, pour un autre la peinture de fresque, pour un autre le frère de Van Gogh.

Cet amour de l'homme qui, dans tout art vrai, met ainsi en fin de compte d'accord tous les goûts et les couleurs, et fera aimer, cher tambour, ton livre écrit peu-être le dimanche, mais avec le cœur de toute la semaine. Et le reste n'est que peinture.

(1) Éditeurs Français Réunis.

André STIL

|